骑自行车出行,是欧美人爱好的一种“浪漫方式”。近年来,由于综合了人力和电力两大动力源,并适用于户外运动、休闲娱乐、通勤代步、轻度城市骑行及山地越野等场景,电助力自行车凭借提供更舒适的骑行体验以及兼顾便捷省力的优势,越来越多地融入更多人的生活场景,市场渗透率持续提升。

“电助力”的背后,有不少中国企业,博力威就是其中一员。

2006年,博力威董事长张志平创业,便一头扎进方兴未艾的新能源市场。多年来,博力威抓住海外市场机遇,蹚出了一条绿色发展之路。从早期的代工贴牌商,到如今的世界知名“智造”企业,博力威在轻型电池市场“造”出声量、“造”出未来。

“把绿色电池带给大家,让地球干干净净,这是我们的使命!”张志平说,博力威将主动担当,推动关键技术创新,竞逐发展新质生产力,助力新能源电池行业的变革与升级。

博力威自有品牌大圆柱电芯

出海探索绿色之路

走进博力威东莞总部大楼,一行绿色的英文字——GreenWay映入记者眼帘,在公司展厅,琳琅满目的各种电池产品,都有“GreenWay”的标示。博力威英译便是GreenWay。

“GreenWay,就是绿色之路。这是我们早年出海的时候,有大学同学给我想出来的一句企业英文名,刚好对应老家方言的‘博力威’口音。我很喜欢!”张志平对记者解释说。

张志平创业之际,粗放式发展的模式仍较为普遍,“绿色发展”尚未引起足够重视。一番出国考察后,张志平敏锐地感觉到,新能源是大势所趋,发展新能源就是要走绿色之路。

张志平的绿色之路,正是从出海开始的。

2006年,张志平借助微薄的资金,开办了博力威,首先切入的是消费类锂电池行业。他回忆说,当时,日本企业几乎垄断了国内锂离子电池市场,且售价不菲。

于是,张志平带着研发团队,按照电池的各项技术要求及具体细节,分段式仔细研究,试制出产品雏形。“记得刚开始,我们没有品牌,技术专利也不强,只能给海外的消费类电池厂商做贴牌业务,但还是攒下了第一桶金。”张志平说。

对前景有信心,对事业有憧憬,是张志平全力向前的动力。2008年前后,面对国际金融危机的考验,博力威沉下心,专注于提升产品质量和服务,一番坚持下来,逐渐被欧美客户认可并获得青睐。

“做海外业务开拓,其实并不容易。不仅要懂海外市场,还要做到品质好、服务好,所以,我们招聘了不少海外人才,加大本地化业务。”张志平说,博力威一开始就依靠良好的产品品质和快速高效的售后服务去开拓海外市场,先后通过了国外知名品牌客户的严格检验标准,积累了一批优质的客户资源,这为公司海外市场的深耕和开拓打下了坚实基础。

海外市场越做做大,博力威的全球化战略愈发清晰,步伐也越来越大。一方面,公司不断推出新产品,如移动电源、汽车应急启动电源等,并聚焦轻型车用锂离子电池领域。通过BMS技术实现电芯的稳定管理,公司的产品能够满足多样化的市场需求,如电动自行车、电动摩托车、笔记本电脑等。另一方面,公司在海外生根开花。2015年,博力威在欧洲设立了办事处,2017年在比利时设立了欧洲子公司,2019年在丹麦设立了锂电池生产线等,这些海外布局,为公司更好服务海外客户、开拓市场、提升品牌影响力,打下了基础。

“我们的电动车(包括两轮电动车、电助力自行车、电动摩托车等)电池远销欧洲、北美、日本、东南亚等国家和地区。在欧洲电动车电池市场,博力威的电池销量位列前三,占约20%的市场份额。”张志平笑着说。

“出海还有哪些机会?从博力威看,东南亚电动摩托车的发展潜力很大。”张志平说,随着全球电动化趋势的持续深入,特别是在东南亚等消费市场的需求增加,博力威正抢抓机遇,通过在印尼等地设立子公司进行布局,进一步扩大公司在全球两轮电动化市场的份额。

博力威总部大楼

坚持创新打造硬核技术

如何提升公司出海的核心竞争力?

新能源市场迅速兴起,锂电池应用范围快速扩容,产量规模逐年增长,博力威始终专注于锂电池的生产制造及研究,持续增厚科技创新实力,产品形态稳步拓展至电动自行车、电动摩托车、电动三轮车等轻型动力电池领域。

张志平介绍,刚开始进军电摩电池市场时,博力威专门成立了科研攻关小组,任务是解决电池组热失控管理的问题。材料数据略有偏差,研发测试的结果则会显示出很大差异。当时,尽管研发团队小心翼翼地研究,不断攻关,但测试上接连失败,非常打击信心。“但最终,我们顶住了时间、客户的压力,完成了13次综合技术改进和材料升级。博力威申报了防蔓延技术专利,成为细分行业率先通过松下慢速针刺测试的锂电PACK企业。”

博力威始终坚信,技术是锂电池行业竞争的关键要素。2017年,博力威收购电芯企业凯德新能源,实现了从锂离子电池组制造到电芯生产的后向一体化发展转型,形成了以电池管理系统开发为核心,集锂离子电芯研发生产、电池组结构设计、电池保护板设计制造、成品组装为一体的完整制造体系。

“欧美客户的品控标准很高。”张志平说,博力威积极提升科技含量和创新能力,在产品研发阶段的质量控制、在制造阶段的精准度和稳定性等方面,采取了一系列综合性措施;同时,注重供应链管理,严把材料、组件的质量关,以确保产出高品质的产品。“只有满足客户需求和要求的产品,才是企业制胜的关键。”

持续改进、不断创新的博力威,品牌美誉度在欧美地区大幅提升,拓展市场也渐入佳境。博力威成为国内首批获得德国莱茵认证的符合欧盟电动助力自行车标准的厂商;同德国Prophete、罗马尼亚EUROSPORT、丹麦EB-Component、法国ManufactureFrancaise等国外知名电助力自行车客户建立了稳定的合作关系。目前,博力威在欧洲电助力自行车市场的市占率名列前茅。

“在锂电池细分领域,既能自主掌握有核心技术的电芯生产、又能掌握很强的电池PACK技术的企业很少,博力威是其中之一。持续不断的研发投入,让博力威成为具备自主研发、自主生产能力的领头羊企业。”张志平说。

目前,博力威的研发与技术人员有600多人,近三年研发投入累计超过3亿元,拥有和申报的国内外专利800多项,其中发明专利200多项。“科技含量大幅提升,让我们更有信心,在新能源赛道走得更长、更远。”张志平说。

博力威轻型电池应用场景展示

谋划布局构筑“护城河”

海外主要目标市场“壁垒”重重,加上海外经济复苏乏力等复杂因素,出口型新能源企业的经营压力持续攀升。张志平正在谋划博力威出海的高质量发展路径,构筑高质量发展的“护城河”。

从智能BMS到PACK组装技术,再到自主电芯生产一体化发展,博力威不断增加技术实力,注重增强产品设计源头的可靠性,并通过自动化的生产线,提升产品精度和品质稳定性。

在东莞望牛墩镇博力威锂电芯及储能电池研发生产总部现场,记者看到自动化生产线上一片繁忙的景象:大圆柱电芯经过传送带,自动有序地完成焊接、入壳、注液、检测等工序;工人在电脑屏幕前检查产品合规度,将设备识别出来的问题产品及时处理;机器人行驶在厂房里的固定车道上,来往运送材料。

“相较于传统生产线,使用机器人、自动化设备后,我们的整体生产效率提高了。自动化生产线减少了因人为因素导致的误差,更好地保证了产品质量的稳定性。”张志平说。

在智能化生产的加持下,博力威集成先进的信息技术、自动化技术、人工智能技术等手段,大幅提升了新能源电池的制造效能和质量。当前,先进的大圆柱电芯已经量产、进军储能赛道初现成效、国内外市场同步发展,博力威新的业务拼图,不断增加。

“把绿色电池带给大家,让地球干干净净,这是我们的使命。”张志平表示,博力威从无到有、从小变大,靠的是主动融入国家发展战略大局。“接下来,我们将继续聚焦轻型电池业务,主动担当,推动关键技术创新,竞逐发展新质生产力,助力新能源电池行业的变革与升级。”

【对话董事长】

博力威张志平:志在赢得先手棋

张志平

◎记者 何漪

午后的阳光透过窗户洒进茶室,博力威董事长张志平坐在一张精致的茶桌旁,在茶香四溢中,分享着他和博力威的故事。

茶桌对面墙上,悬挂着一幅“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”的书法,刚劲有力。这是张志平所书,也是他一路奋斗的心迹。

坚持科技创新,坚持绿色发展,张志平三句不离创新和绿色。多年来扎根新能源电池领域,这两个关键词似乎已经融入了他的血液。

上证报:您如何理解新质生产力?

张志平:当今世界正处于新一轮科技革命、产业变革加速演化时期,生产力、生产要素处于从量的积累到质的转变的关键节点,这正是培育和发展新质生产力的关键时期。

在这个时期,研究和把握新质生产力的形成规律,顺应新质生产力的发展趋势,加快培育新质生产力,既是把握未来经济社会发展主动权的实际需要,也是百年未有之大变局下赢得先手棋的关键所在。

博力威始终专注于绿色锂电池的研发制造和销售服务,产品广泛应用于电动自行车、电动摩托车、便携储能,以及机器人等消费类电子产品行业。目前,公司的合作伙伴分布在全球主要国家和地区。博力威将以发展新质生产力为契机,加快打造成为全球轻型电池知名企业,在推动轻型动力电池产业发展方面贡献力量。

上证报:作为科技企业,为了发展壮大,如何建立自己的“护城河”?

张志平:科技创新是推动社会进步和经济发展的关键动力。科技公司必须高度重视研发及创新,依靠技术创新,为客户提供更加完善的产品和服务。

在创新过程中,人才是最宝贵的资源。科技型企业需要重视人才,通过不断优化人才培养和引进机制,为科技创新提供坚实的人才支撑。

博力威坚持以人为本,不断激发人才创新活力,推动科技创新迈上新台阶,为建设现代化产业体系贡献更多智慧和力量。

上证报:在绿色发展的道路上,博力威采取了哪些举措?

张志平:一方面,博力威正在持续提升智能制造水平。近年来,博力威依托强大的研发能力、高效的采购管理系统、智能化的智造平台,建立了柔性化生产体系。先进的生产体系能够快速响应不同市场、不同客户的需求,提高公司的整体交付能力。

另一方面,博力威重视科技人才队伍建设。尊重人才、重视人才,为优秀人才创造良好的成长环境,提供充足的发展机会,让每一位有志之士发挥所长,实现自我价值。

近年来,博力威持续增加研发投入,鼓励创新思维。公司为优秀人才提供员工宿舍,积极解决人才就医、教育等问题,为人才发展和自我成就解决后顾之忧,让人才更好发挥聪明才智,创造社会价值。

【记者手记】

绿色出海天地阔

◎记者 何漪

博力威自成立之初,便确定出海策略,现有业务区域布局可圈可点。

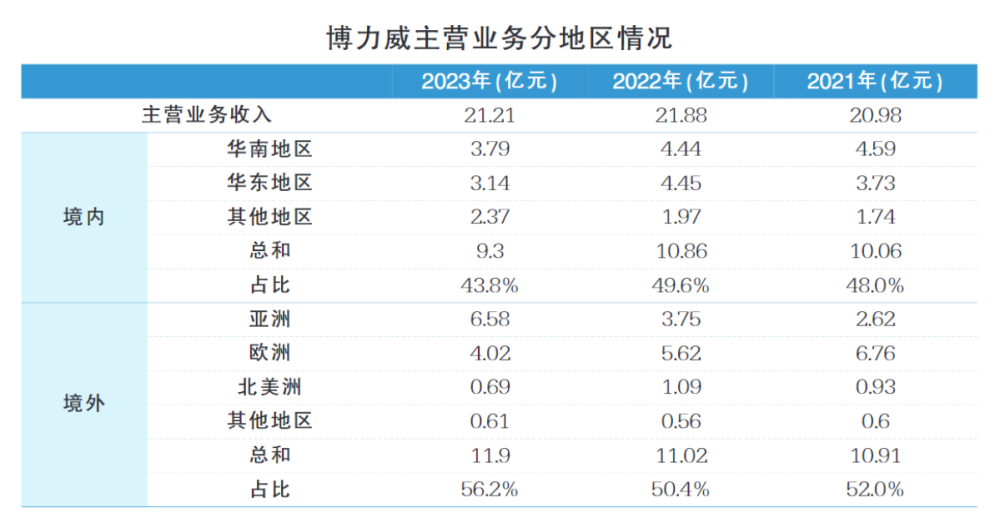

数据显示,博力威电气机械和器材制造业的境外业务优势越来越明显。2021年,博力威境外营业收入10.91亿元,占比达到52%;2022年,博力威境外营业收入达到11.02亿元,占比50.41%;2023年,博力威境外营业收入增至11.9亿元,占比56.11%,超出境内营业收入12个百分点。

博力威在亚洲、欧洲、北美洲等地展业,支撑着产品矩阵逐步成形。2023年,受欧洲市场消费需求放缓等因素影响,博力威轻型车用锂离子电池营业收入同比下滑29.83%;而受益于南非等地储能行业的高速增长,博力威储能电池营业收入同比增长71.13%。去年,博力威的电气机械和器材制造业营业收入达21.21亿元,轻型车用锂离子电池、消费电子类电池、储能电池、锂电芯分别占比40.7%、31.9%、23.6%、3.8%。

博力威董事长张志平表示,公司坚持“三驾马车,双轮驱动”的发展战略,以大圆柱电芯和小圆柱电芯为核心驱动,立足轻型车、消费电子、储能三大应用领域;做强轻型电池业务,打造以轻型电池为核心的产业生态圈,发挥从电芯到电池的产业链协同效应,实现产业要素配置最优化和生态利益最大化。

今年5月初,在一次投资者路演活动中,博力威透露了下一步的出海路线。博力威将抓住东南亚、印度电动两轮车业务的市场机遇,落实印尼工厂本地化制造进程,提升轻型动力电池新发展动能,争取更大的产业发展空间。

公开资料显示,东南亚的摩托车保有量在2.5亿辆左右。在“油换电”政策的带动下,东南亚电动两轮车需求或将加速释放。若按10%的电动化率计算,东南亚电动两轮车的市场规模将在2000万辆以上。预计到2030年,印度的电动两轮车市场份额将从2023年的4.7%上升至60%至70%,空间巨大。不久前,博力威提供给客户的PACK设计方案通过印度AIS156认证测试,为进一步开拓印度市场奠定了基础。

从产品出口到产业出海,企业走出去逐步成为投资者评判产业链价值的重要因素。国投证券分析师林荣雄表示,满足高竞争力、适应广泛需求、全产品矩阵出海等条件的产业,能够获得更大发展空间。